【備蓄品の期限切れ】適切な処分方法と廃棄を防ぐ管理のポイント

目次

企業や施設で防災備蓄品を管理する担当者にとって、期限切れによる処分は避けて通れない課題です。

備蓄していた食品や物品が使われることなく廃棄となれば、処分コストの発生に加え、廃棄ロスによってSDGsへの取り組みに逆行する結果となりかねません。本記事では、期限切れ備蓄品の適切な処分方法から廃棄を防ぐ活用方法、そして期限切れそのものを防ぐ管理のポイントまで、防災担当者が知っておくべき情報をわかりやすく解説します。

備蓄品の期限切れとは

防災備蓄品には、食品や飲料だけでなく、さまざまな物品に「期限」が設けられています。これは、製品の品質や安全性、性能が保証される期間を示しています。食品・飲料には「賞味期限」が、衛生用品や医療用品には「使用期限」がそれぞれ設定されています。

期限を過ぎた備蓄品は品質や性能の保証がなくなるため、安全上の観点から廃棄が必要となります。廃棄には一定のコストがかかります。また、SDGs(持続可能な開発目標)の推進が求められる現在、備蓄品の廃棄は可能な限り防ぎたい問題です。

SDGsについて詳しくは、「SDGsにつながる企業防災とは?防災備蓄品の選定と管理のポイントも解説」をご覧ください。

備蓄品の各種期限の目安

備蓄品の期限は製品によって大きく異なります。ここでは、代表的な備蓄品の目安となる期限を紹介します。

- 非常食・保存水の賞味期限の目安

・アルファ化米 : 5~7年

・保存用レトルト食品 : 3~7年

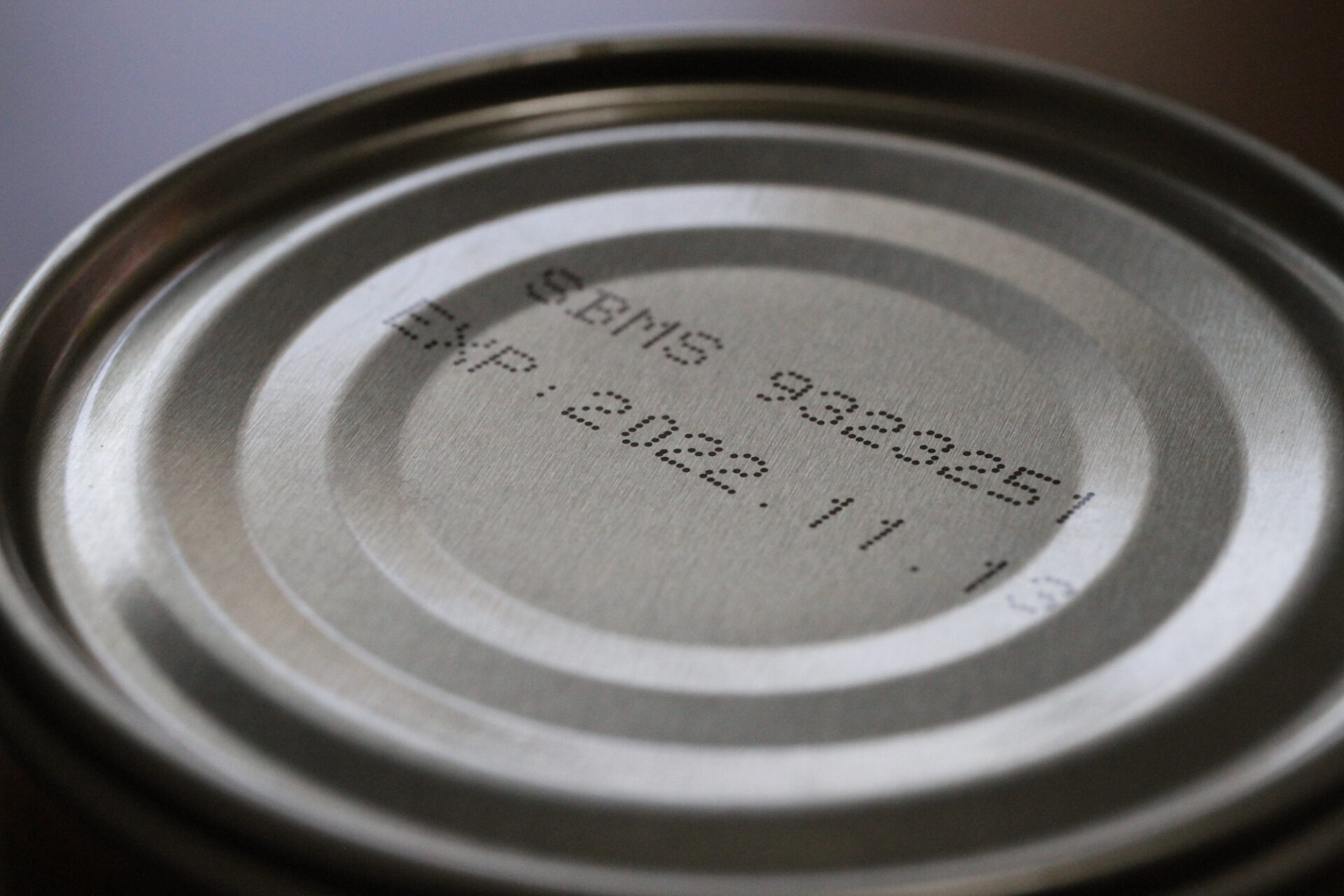

・缶詰 : 2~3年

・保存水 : 5~15年

非常食の賞味期限について詳しくは、「非常食の賞味期限はどのくらい?企業での適切な管理方法も紹介」をご覧ください。

- 衛生用品・医療用品などの使用期限の目安

多くの場合、使用期限が設定されています。期限を過ぎると、粘着力や発熱効果など本来の性能が十分に発揮されない場合があります。

・携帯トイレの凝固剤 : 10~15年

・アルコール消毒液 : 約3年

・ウェットタオル : 5~7年

絆創膏、マスクについても、使用期限が設定されているのが一般的です。

また、期限内であっても保管方法によっては劣化が進み、廃棄が必要になるケースもあり、備蓄品の保管場所には十分な注意が必要です。

期限切れ備蓄品の適切な処分方法

期限切れとなった備蓄品は、法的な処理基準に従って適切に処分する必要があります。企業が行う処分方法には、大きく分けて次の2つの方法があります。

産業廃棄物として処理

企業の備蓄品は産業廃棄物に分類されるため、許可を受けた専門業者への委託処分が基本となります。

処分時は、容器と中身を適切に分別することが必要です。缶詰やパウチ食品は内容物を除去後、容器を洗浄して資源ごみや可燃ごみに分けます。保存水は中身を排水後、ペットボトルはラベル・キャップを外して資源回収に出します。

大量処分の場合は分別せずに一括回収を行う業者もありますが、費用は高額になります。

また、空容器については、自治体が資源ごみとして回収する場合もあります。処分方法は地域によって異なるため、自治体の担当窓口や許可を受けた廃棄物処理業者に事前相談し、適正処理することが重要です。

食品リサイクルによる再利用

一部の食品は、飼料化や堆肥化などの食品リサイクルが可能です。アルファ化米や乾パンは飼料化され、家畜の餌(エコフィード)として活用されています。ただし、飼料安全法に基づく成分規格や製造基準を満たす必要があるため、事前に専門業者への相談をおすすめします。

備蓄品の廃棄処分を減らす方法

廃棄には一定のコストがかかるほか、フードロスの観点からも社会的な問題が伴います。そのため、廃棄を前提とせず、期限内に計画的に活用することを検討しましょう。例えば、次の方法があります。

フードバンクや福祉施設への寄贈

フードバンクや子ども食堂、高齢者施設などでは、賞味期限まで一定期間が残っている備蓄品の寄付を受け付けている場合があります。フードバンクとは、生活困窮者に対して食料を配布する活動を行っている団体です。寄付の際は事前に団体に連絡し、受け入れ条件や配送方法を確認することが必要です。

こうした取り組みは、企業の社会貢献活動としても評価され、CSR報告書への記載も可能になります。

実際に国の災害用備蓄食品についても、フードバンクへの提供が行われています。

社員への無償配布

社員に配布する方法は、多くの企業で採用されています。家庭での消費を後押しすることでフードロス削減に貢献でき、同時に社員や家族の防災意識向上にもつながります。企業の福利厚生の一環としても評価され、社員満足度の向上も期待できます。

防災訓練での実践使用

期限が近づいた備蓄品を防災訓練で実際に使用することで、廃棄を避けながら訓練の実効性を高められます。非常食の調理方法や味を事前に体験できるため、社員の誰もが調理方法を習得でき、災害時の不安軽減につながるでしょう。訓練後のアンケートで味や使い勝手の評価を収集し、次回購入する備蓄品の選定基準として活用することも可能です。

備蓄品の期限切れを防止する管理のポイント

期限切れによる廃棄を避け、有効活用を実現するためには、日頃からの適切な管理体制が不可欠です。計画的な管理により、期限切れ前の段階で余裕を持って活用方法を検討できます。

ローリングストック法の採用

ローリングストック法は、備蓄品を日常的に消費しながら補充を続ける管理方法です。非常食の場合、賞味期限の古いものから順番に使用し、消費した分だけ新しい備蓄品を補充することで、常に新鮮な状態を保てます。この方法により期限切れによる廃棄コストを減らすことができます。

ローリングストック法について詳しくは、「ローリングストック法とは?企業が実施する際のポイントも解説」をご覧ください。

備蓄品管理ツールの利用

備蓄品は種類も多く期限がバラバラで、手作業での管理は非常に煩雑です。備蓄品管理ツールを利用することで、備蓄品の種類・数量・賞味期限・保管場所を一元管理でき、管理業務の負担を大幅に軽減できます。

多くのツールでは、賞味期限が切れる前にアラートメールが自動送信されるため、有効活用の準備期間を十分に確保しやすくなるでしょう。複数拠点を持つ企業では、全拠点の備蓄状況を本社で一括管理しやすいというメリットもあります。

担当者が変更になった際も、データが共有されているため引き継ぎもスムーズです。

ジョインテックスカンパニーでは、無料で利用できる備蓄品管理ツール「サクッとkeep」を提供しています。

備蓄品管理の基本機能だけでなく、期限切れを迎える食料品の寄付申し込みまででき、管理から活用までを効率的に行えます。

備蓄品を計画的に管理し期限切れ前に有効活用しよう

備蓄品の期限切れ問題は、やむを得ず処分が必要な場合には適切に対応しつつ、廃棄に至る前の段階で計画的な活用を行うことで解決できます。期限切れ前にフードバンクへの寄贈や社員配布、防災訓練での活用など、廃棄を避ける方法を積極的に検討することが重要です。

こうした取り組みを行うためには、日頃からの適切な管理体制が不可欠です。ローリングストック法の採用や管理ツールの活用により、期限切れそのものを防ぐ仕組みづくりを行うことが大切です。 ジョインテックスカンパニーでは、備蓄品管理ツール「サクッとkeep」の提供を行っています。また、防災備蓄品を中心に約1,500アイテムを掲載した「危機対策のキホン」カタログをご用意しております。備蓄品管理にお悩みの場合は、ぜひご活用ください。

プラス株式会社ジョインテックスカンパニーが運営する、企業向け防災・BCP情報サイト「キキタイマガジン」運営事務局です。

キキタイマガジン内の掲載コンテンツについては、特定非営利活動法人日本防災士機構より認証を受け、一定の知識・技能を有する弊社防災士が監修しております。