防災士とは?取得費用や方法、企業防災での活用シーンを解説

自然災害の頻発により企業の災害リスクが高まるなか、従業員の安全確保と事業継続の両立がますます重要になっています。そうした背景から注目を集めているのが「防災士」という資格です。本記事では、防災士について、その概要、取得費用・方法、具体的な活用シーンまで詳しく解説します。

目次

防災士とは

防災士とは、防災に関する十分な意識と一定の知識・技能を習得した者に対して、NPO法人日本防災士機構が認定する資格です。

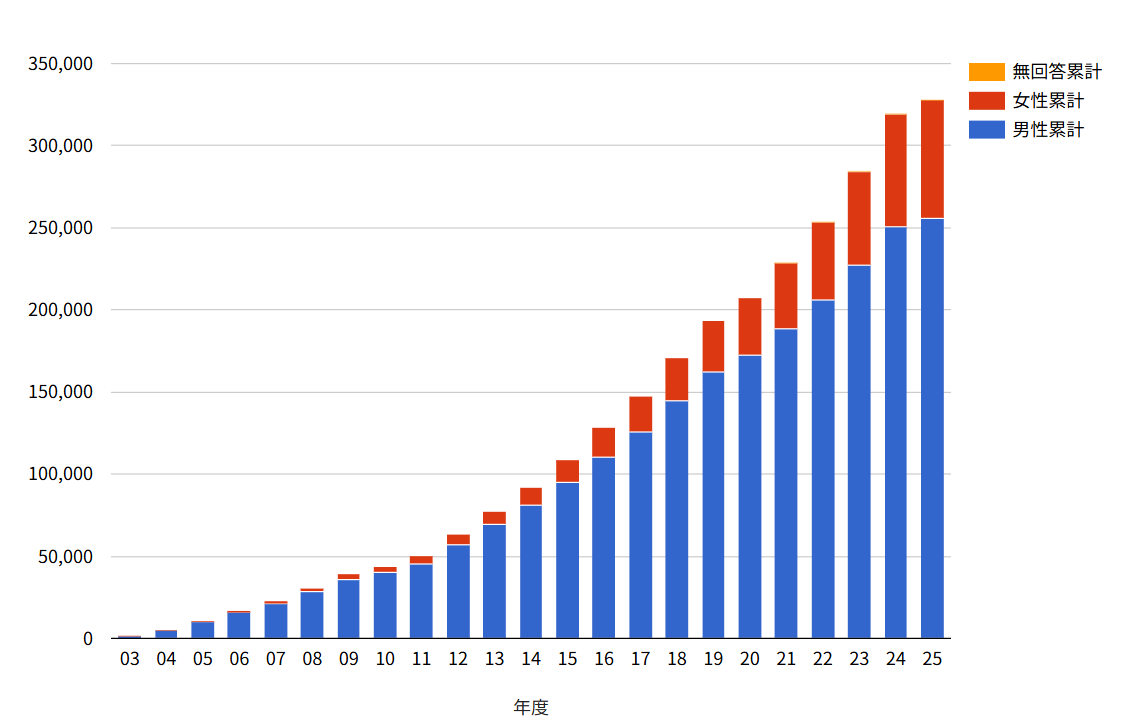

防災士制度は、1995年の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、2003年に創設されました。制度開始から20年余りが経過した現在、防災士の登録者数は右肩上がりに増加しており、2025年7月末時点で32万人を突破しています。 近年は、自然災害の頻発により、企業や自治体、学校などでの防災対策強化が進み、その一環として防災士の活用が注目されています。

防災士資格の主な特徴

防災士資格には、以下のような特徴があります。

- 終身資格:有効期限がなく、写真の更新も不要です。

- ボランティア性:特別な法的権限はなく、自発的な防災活動が基本となります。

- 実践重視:災害時の応急手当や避難誘導など、実践的なスキルの習得を重視した内容です。

- 幅広い対象:年齢や職業を問わず、誰でも取得可能な資格です。

防災士資格の取得費用

防災士資格取得には以下の費用が必要です。

資格取得までの費用総額:63,800円

内訳

- 研修講座受講料:55,800円(税込)

- 資格取得試験受験料:3,000円(税込)

- 資格認証登録料:5,000円(税込)

※2025年09月現在

参考:資格取得費用について | お申し込みについて | 防災士研修センター

防災士資格取得を推進するため、全国の多くの自治体で費用助成制度を設けています。助成額は自治体によって異なり、受講料の一部補助から全額負担までさまざまです。最新の助成内容については、自治体にお問い合わせください。

参考:助成制度自治体一覧

防災士資格の取得方法

資格取得の流れは以下の通りです。

1. 防災士養成研修講座の受講(2日間)

事前に教本での自宅学習を行い、2日間の研修講座を受講します。災害の基礎知識から実践的な対応方法まで、幅広い内容を学習します。

2. 防災士資格取得試験の合格

試験は、研修最終日に実施されます。3択式30問の出題で、8割以上の正解が必要です。2024年度の合格率は約90%と高く、研修内容をしっかり理解すれば合格は十分可能です。

3. 救急救命講習の受講

消防署や赤十字社などで救急救命講習(3時間以上)を受講します。心肺蘇生法やAEDの使用方法など、災害時に必要な応急手当の技術を習得します。

なお、防災士養成研修講座に参加する場合は、講座内で救急救命講習も受講・修了することができます。

4. 防災士認証登録申請

防災士資格を得るための3つの要件(研修修了、試験合格、救急救命講習修了)を満たした後は、日本防災士機構に「防災士認証登録申請」を行います。申請の翌月末までに防災士登録台帳に登録されます。

5. 「防災士認証状」の交付

上記の手続きが行われるのと同時期に、防災士の証明として日本防災士機構から「防災士認証状」と「防災士証」が交付されます。

企業防災において防災士の知識が求められる場面生きるシーン

防災士の知識と技能は、企業の様々な場面で実践的に活用でき、企業防災の底上げに役立ちます。防災士資格で習得する知識は、企業防災のさまざまな場面で活用できるでしょう。ただし、資格取得がゴールではありません。学んだ知識を次のような実務に生かしながら、防災士としての経験を積むことが重要です。

企業防災については、「企業防災はなぜ重要?防災と事業継続から考える具体的な取り組み」で詳しく解説しています。

防災計画・BCPの立案、見直し

企業の防災計画やBCP(事業継続計画)の策定において、防災士の専門知識が役立ちます。例えば、BCP策定時には以下のような取り組みでの活躍が求められます。

- ハザードマップを活用した災害リスクの評価:地震、水害、土砂災害などの地域特性を踏まえたリスク分析

- 避難経路・避難場所の適切な設定:建物構造や従業員数を考慮した効率的な避難計画の立案

- 災害時の組織体制づくり:災害対策本部の設置、指揮命令系統の明確化、役割分担の整理

- 事業継続における重要業務の特定:災害時でも継続すべき業務の優先順位付けと代替手段の検討

- 災害時の地域支援体制:避難所としての施設提供、物資の提供、従業員ボランティアの派遣

災害対応の実践的な知識を活用することで、形式的ではなく実効性の高い計画策定に取り組むことができるでしょう。

BCPについては、「BCP対策とは?基礎知識から策定手順、運用のポイントまでわかりやすく解説」で詳しく解説しています。

防災備蓄品の選定・管理

防災備蓄品の整備においても、防災士は実践的な知識を活用した次のような備蓄計画の提案が期待されます。

- 必要量の正確な算出:従業員数、想定される帰宅困難者数、滞在期間を考慮した適正な備蓄量の設定

- 備蓄品の種類と品質の選定:保存期間、栄養バランス、アレルギー対応などを考慮した食料・飲料の選択

- 保管場所と管理方法の最適化:分散配置によるリスク軽減、定期的な賞味期限チェック体制の構築

- 備蓄品の活用訓練:実際の使用方法の習得と、従業員への使い方指導

防災備蓄品については、「企業における防災備蓄品‐必要量の目安と選定のポイントは?」で詳しく解説しています。

社内訓練・防災教育の企画・実施

防災訓練の企画・実施においては、形式的な訓練ではなく、実践的なスキル向上につながる訓練プログラムを設計することが期待されます。

- シナリオ型訓練の実施:地震発生から避難完了まで、時系列に沿った訓練の設計

- 部門別・役職別の訓練内容:管理職向けの意思決定訓練、一般従業員向けの避難訓練など、対象に応じた内容

- 防災意識の啓発活動:防災セミナーの開催、防災ニュースの発信、家庭防災の推進

災害発生時の初動対応

実際に災害が発生した際、防災士は冷静かつ適切な初動対応でリーダーシップを発揮することが求められます。例えば、次のような対応です。

- 状況把握と情報収集:被害状況の迅速な把握、従業員の安否確認、外部情報の収集・分析

- 避難誘導と安全確保:パニック状態の従業員への的確な指示、要配慮者への支援、二次災害の防止

- 応急措置と救護活動:負傷者への応急手当、救急車の要請、医療機関との連携

- 関係機関との連絡調整:消防・警察への通報、本社・取引先への状況報告、家族への連絡支援

地域連携・CSR活動への貢献

防災士の知識は、企業と地域社会をつなぐ活動でも活用できます。企業の社会的責任(CSR)の観点から、以下のような取り組みで貢献することが期待されます。

- 地域防災訓練への参加・協力:自治体主催の防災訓練への企業としての参加、訓練企画への協力

- 防災啓発活動の支援:地域住民向けの防災セミナー講師、防災用品の展示・紹介

災害時の地域支援体制:避難所としての施設提供、物資の提供、従業員ボランティアの派遣- 防災に関する情報共有:地域の防災情報の収集・提供、企業間での防災ノウハウの共有

防災士の知識を活用し災害に強い企業へ

防災士の専門知識は、企業防災のさまざまな場面で活用でき、実践的な防災計画の推進に役立つものです。災害リスクが高まる現代において、企業でも防災士の育成や配置は価値のある取り組みとなるでしょう。

ただし、すべての企業が防災士を育成・配置できるわけではありません。人員・予算の制約や資格取得までの期間などの課題があることも事実です。

そうした場合には、外部の防災士パートナーとの連携という選択肢があります。

ジョインテックスカンパニーには防災士資格を持つ専門スタッフが在籍しており、豊富な知識と実践経験を活かして、お客様の防災・BCP対策を総合的にサポートいたします。自社の防災対策の強化に課題感のある場合は、ぜひご相談ください。お問い合せ – キキタイマガジン

プラス株式会社ジョインテックスカンパニーが運営する、企業向け防災・BCP情報サイト「キキタイマガジン」運営事務局です。

キキタイマガジン内の掲載コンテンツについては、特定非営利活動法人日本防災士機構より認証を受け、一定の知識・技能を有する弊社防災士が監修しております。