中小企業にBCPが必要な理由とは?策定率や盛り込むべき内容、支援を解説

台風や地震、豪雨災害など、毎年のように発生する自然災害は、企業活動を直撃しています。中小企業は拠点や人員が限られるため、一度の災害で事業継続が困難になるリスクが高いのが現実です。そのためBCP対策が求められていますが、中小企業は大企業に比べて準備が万全とは言えないようです。そこで本記事では、中小企業がBCP策定に取り組むべき理由から実際の策定状況、BCPに盛り込むべき内容まで幅広く解説します。最後には、BCP策定に活用できる公的支援を紹介しますので、自社の取り組みの参考にしてください。

目次

中小企業にBCP策定が必要な理由

BCP(事業継続計画)とは

BCPとは、「Business Continuity Plan」の略称で、日本語では「事業継続計画」と訳されます。

災害や感染症の流行、サイバー攻撃などの緊急事態が発生した際にも、企業の中核業務を継続させ、被害を最小限に抑えることを目的とした計画です。

BCPについては、「BCP対策とは?基礎知識から策定手順、運用のポイントまでわかりやすく解説」で詳しく解説しています。

中小企業がBCPを策定すべき3つの理由

BCPが必要なのは、大企業に限った話ではありません。むしろ中小企業こそ、BCPが欠かせません。それは、以下の理由からです。

1. 災害リスクの直撃を受けやすい

地震や風水害などの自然災害は、企業規模を問わず発生します。しかし、中小企業は拠点や人員が限られるため、一度の災害で事業継続が困難になるリスクが高くなります。特に、大企業と比較して経営体力の弱い中小企業の場合、短期間の事業停止で倒産リスクが高まりやすいことから、BCP策定は欠かせない取り組みだといえるでしょう。

2. 取引先からの信用力向上につながる

大企業に比べ、多くの中小企業がまだ対策を取れていないからこそ、いち早く取り組むことで危機管理が徹底した企業であることをアピールできます。その結果、安定的なサプライチェーンを構築したいと考える企業との契約を獲得できることも期待できます。

3.自社の経営戦略や事業内容を見直す機会になる

BCP策定の際には、事業内容をあらためて見直す必要があります。事業内容や業務の棚卸しをする機会になり、無駄の削減や業務効率化につながる場合があります。

中小企業におけるBCP策定の現状

中小企業でのBCP対策はどの程度実施されているのか、統計データをもとに現状を紹介します。

中小企業のBCP策定率

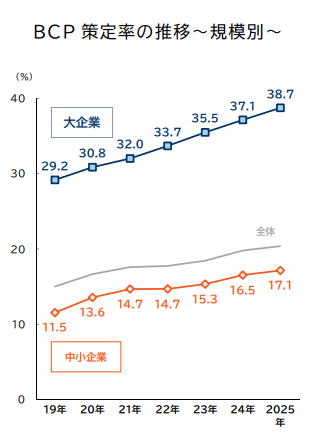

帝国データバンクの「事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査(2025年)」によると、中小企業のBCP策定率はわずか17.1%にとどまっています。大企業(38.7%)と比べて21.6ポイントの差があり、年々その差は拡大しています。

中小企業のBCP策定率が低い理由

では、なぜ中小企業のBCP策定は進まないのでしょうか。同調査では、BCPを策定していない中小企業にその理由を尋ねています。

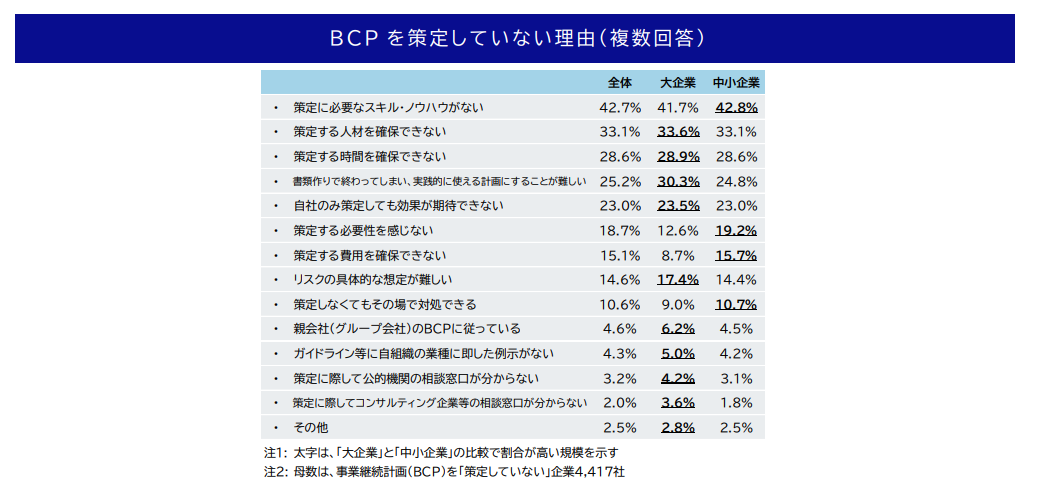

最も多かったのは「策定に必要なスキル・ノウハウがない」(42.8%)という回答でした。次いで、「策定する人材を確保できない」(33.1%)、「策定する時間を確保できない」(28.6%)が続き、スキル・人手・時間の3つが主な障壁であることが浮き彫りになりました。

「策定する必要性を感じない」(19.2%)、「費用が確保できない」(15.7%)という回答もあり、BCPに対する認知不足やコストへの不安も、策定が進まない要因となっています。

中小企業がBCPに盛り込むべき内容

実際に中小企業がBCPを策定する場合にどのような内容を盛り込めばよいのでしょうか。具体的な内容を解説していきます。

1. 優先的に継続・復旧すべき中核事業を特定する

複数の事業の中から、災害が発生したあとに優先的に復旧する事業をピックアップします。緊急時は平常通りの体制を維持することが難しいため、会社存続に不可欠な事業を絞り込むことが重要です。

2. 中核事業の目標復旧時間(RTO)を設定する

次に、選定した中核事業について、どれくらいの時間で復旧すべきかという目標復旧時間(RTO)を目標として定めます。目標を定めていたとしても緊急時には想定外の状況になることもあるため、複数の被害シナリオを想定することが重要です。

RTOについては、「RPO・RTOの意味や違いとは?事業継続計画(BCP)における役割を解説」で詳しく解説しています。

3. 緊急時のサービス提供レベルを設定しておく

災害時の限られた物資やインフラのなかでは、平常時と同等のサービスレベルを確保できるとは限りません。そこで、緊急時の対応体制やサービスレベルについて、事前に検討しておきます。例えば、「平常時よりも納期を3日後ろ倒しに設定する」といったように、具体的なサービスレベルを設定しておくことよいでしょう。

加えて、発災時にサービスを停止させる場合には、顧客への告知方法(連絡手段、告知文など)も検討・準備しておく必要があります。

4.拠点・設備・調達などの代替策を用意しておく

被災によって1つの拠点が使えなくなった場合に備え、代替手段をあらかじめ確保しておくことも重要です。拠点の分散や複数の調達先の確保、システムのバックアップ体制を整えておくことで、事業の早期復旧が可能になります。

5. 従業員との情報共有と役割の明確化を徹底する

BCPは策定するだけでなく、社内で共有し、実行できる体制を整えることが不可欠です。

そのためには、緊急時の指揮系統や役割分担を明確にし、対応マニュアルを従業員に周知しておく必要があります。

さらに、定期的な訓練を行い、誰もが落ち着いて行動できる状態をつくっておくことが重要です。

中小企業のBCP策定に活用できる支援

IT導入補助金

中小企業・小規模事業者等の労働生産性向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。直接的なBCP対策を主目的とした制度ではありませんが、BCP関連のITツール導入に活用できる部分があります。例えば、セキュリティ対策ツールや安否確認システム、データバックアップサービスなどです。

最新情報は、「IT導入補助金」をご覧ください。

BCP実践促進助成金(東京都中小企業振興公社)

東京都中小企業振興公社の制度で、策定したBCPを実践するために必要となる基本的な物品・設備等の導入に要する経費の一部を助成するものです。

BCP実践促進助成金 | 設備助成-setsubijosei- | 東京都中小企業振興公社

各自治体にも、BCPを支援する制度があります。

最新情報は、「支援情報ヘッドライン | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]」をご覧ください。

事業継続力強化計画認定制度

中小企業庁が実施する認定制度で、認定を受けた企業は防災・減災設備への税制優遇、融資金利の優遇、補助金の優先採択などの支援を受けられます。A4用紙4枚程度の簡易な計画書で申請できます。

最新情報は、「事業継続力強化計画 | 中小企業庁」をご覧ください。

事業継続力強化計画認定制度については、「9―4 事業継続力強化計画 メリット」でも詳しく解説しています。

中小企業BCP策定運用指針の公表

中小企業庁がBCPの策定及び運用の具体的方法について、ガイドライン「中小企業BCP策定運用指針」を公表しています。各指針に沿って作業することで、自社に適したBCPを段階的に策定できるよう構成されています。

「入門コース」「基本コース」「中級コース」「上級コース」の4段階あり、企業の規模や習熟度に応じたレベルから始められます。テンプレートや記入例を利用でき、初めてBCP策定に取り組む企業でも安心です。

東京商工会議所のBCP策定支援

東京商工会議所でも、BCP策定を支援する各種情報を公開しています。

例えば、「超入門版BCPシート(首都直下地震編)」は、A3用紙1枚で完結する初心者向けのBCPフォーマットで、無料提供されています。また会員限定にはなりますが、「中小企業向けオールハザード型BCP策定ガイド」では、あらゆる災害(ハザード)を想定したBCP様式や記入方法がわかりやすく解説されています。

いずれのツールも記入例が用意されており、自社の状況に応じたカスタマイズも容易です。

参考:BCPなど企業の防災対策支援 | 調査・ガイドライン |東京商工会議所

また、地域の商工会議所でも、BCP策定を支援する取り組みが数多く行われおり、セミナーの開催や個別相談、専門家派遣などのサービスを受けることができます。地域の商工会議所に直接問い合わせることをおすすめします。

中小企業こそ万全なBCP対策を立てておこう

中小企業のBCP策定率は依然として低いですが、自然災害やサイバー攻撃などのリスクは年々高まっています。リソース不足やコスト負担の課題から取り組みを躊躇する企業も多いですが、国や自治体の補助金制度や無料テンプレートを活用することで、低コストで効率的にBCPを始めることが可能です。

キキタイマガジンを運営している「プラス株式会社ジョインテックスカンパニー」では、

「モノ」、「コト」、「ヒト」、「情報」の4つのソリューションを軸に、お客様の防災・BCP対策の支援サポートをしています。

4つのソリューションについてはこちらをご覧ください。

防災備蓄品の選定や入れ替えについて、ご相談のお問い合わせはこちらから。

プラス株式会社ジョインテックスカンパニーが運営する、企業向け防災・BCP情報サイト「キキタイマガジン」運営事務局です。

キキタイマガジン内の掲載コンテンツについては、特定非営利活動法人日本防災士機構より認証を受け、一定の知識・技能を有する弊社防災士が監修しております。