RPO・RTOの意味や違いとは?事業継続計画(BCP)における役割を解説

近年、システム障害やサイバー攻撃、自然災害によるデータ損失や業務停止のリスクが高まるなかで、企業の事業継続計画(BCP)において重要視されているのが「RPO」と「RTO」という2つの指標です。

本記事では、RPOとRTOの基本的な定義から違い、BCPにおける役割や具体的な実現の方法、運用上のポイントまで、わかりやすく解説します。

目次

RPO(目標復旧時点)とは

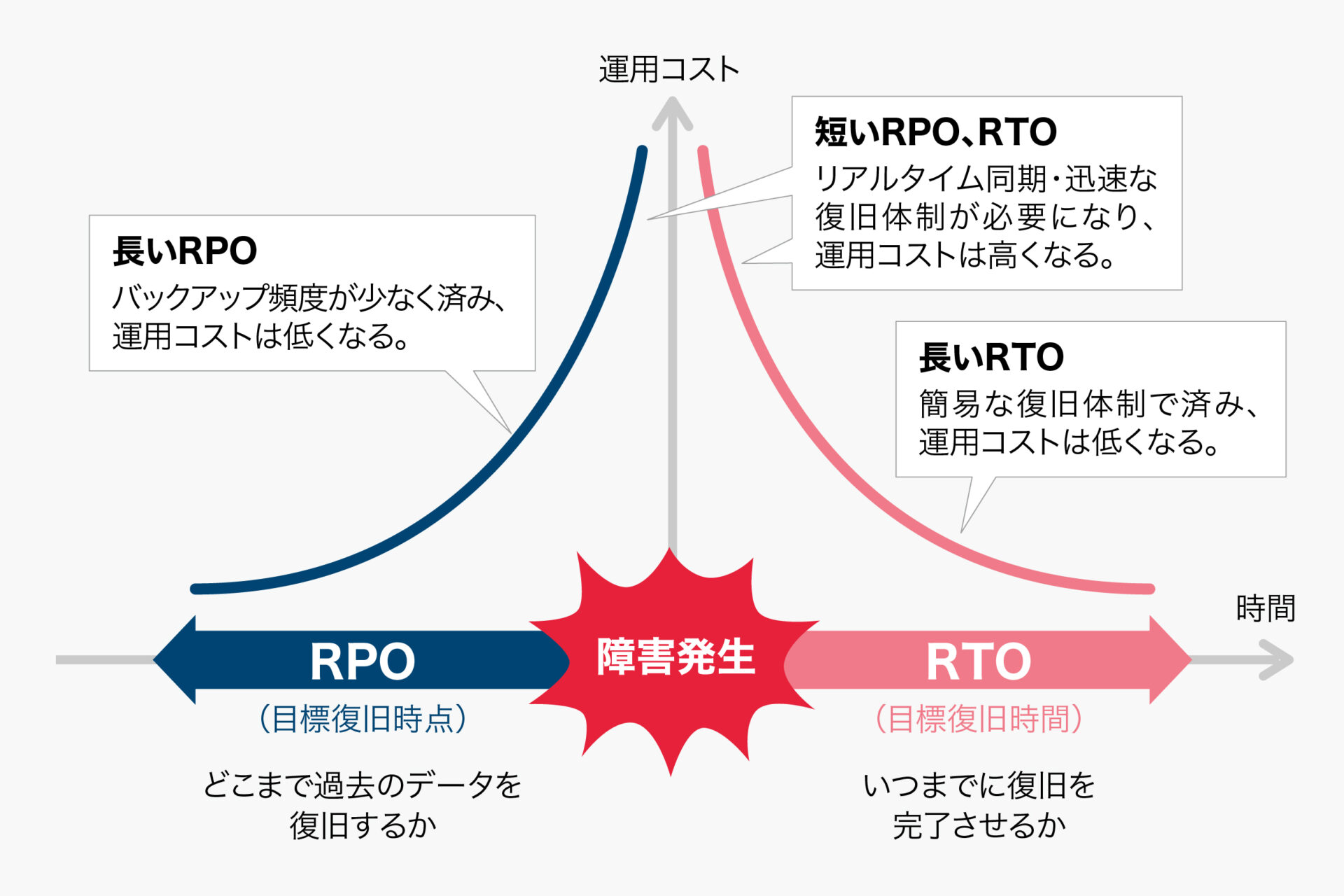

RPO(Recovery Point Objective:目標復旧時点)とは、システム障害やトラブル発生時に、「どの時点までのデータを復元できれば問題ないか」を示す指標です。つまり、データが失われても業務に支障が出ない、「許容できるデータ損失の範囲」を時間で表したものです。

例えば、RPOが「4時間」と設定されている場合、障害発生の4時間前までのバックアップデータがあれば復旧可能ということになります。それより前のデータが消失しても、業務に大きな影響はないと判断していることを意味します。

RPOの数値が小さいほど、より厳しいバックアップ体制が必要になります。高頻度なバックアップや冗長化されたシステムが求められるため、運用コストも高くなります。

RTO(目標復旧時間)とは

RTO(Recovery Time Objective:目標復旧時間)とは、障害発生からシステムや業務を再開するまでに許容される時間を示す指標です。業務停止をどのくらいまで許容できるかという「時間の目安」を表します。

例えば、RTOが「4時間」と設定されている場合、トラブルが発生してから4時間以内に復旧し、業務を再開できる体制を整えておく必要があります。

RTOについても同様に、数値が小さければ小さいほど迅速な復旧体制が求められます。24時間監視や自動復旧システムなどの高度な仕組みが必要となるため、その分運用コストも高くなります。

RPOとRTOの違い

RPOとRTOは、どちらも災害や障害に備えるための重要な目標値ですが、意味している「時間の方向」が異なります。

- RPO:過去にさかのぼる時間(どこまでデータを戻せればいいか)

- RTO:将来に向けた時間(どれくらい早く業務を再開すべきか)

例えば、ECサイトで「RPO=1時間」「RTO=4時間」と設定している場合を考えてみましょう。この設定は、障害発生時には「最大で1時間分の注文データが失われる可能性があるが、それは許容範囲内」かつ「障害発生から4時間以内にサイトを再開する必要がある」という方針を意味します。

この2つの指標は別々に設定できますが、どちらも業務の重要度や影響範囲に合わせてバランスよく決めることが大切です。

事業継続計画(BCP)におけるRPO・RTOの重要性

RPOとRTOは、企業が非常時にも事業を止めずに続けるための「事業継続計画(BCP)」において以下の点で重要な役割を果たします。

- 中核業務の停止リスクを最小化:業務ごとの優先順位に基づき、迅速な再開を実現する基盤となります。

- 適切な復旧体制の構築:必要なITインフラ(バックアップ体制の整備、クラウドサービスの利用など)を設計する際の指針となります。

- 取引先・顧客への信頼維持:障害発生時も業務の継続や迅速な復旧を可能にすることで、信用リスクを抑えることができます。

- 法規制や監査対応の強化:BCP対策が求められる業界では、明確なRPO・RTOの設定がコンプライアンス対応にも直結します。

RPO・RTOを実現するための具体的な方法

RPO・RTOを設定しただけでは不十分です。その目標を実現するための具体的な対策の整備が不可欠です。

RPO達成に向けた対策

RPOの目標時間に応じて、適切なバックアップの頻度と仕組みを構築する必要があります。具体的には、次の通りです。

- バックアップ頻度の最適化

RPOの要件に応じて、バックアップの取得間隔を決定します。例えば、RPOが24時間であれば日次バックアップで十分対応可能ですが、RPOが1時間の場合は、1時間ごとのバックアップが必要になります。 - リアルタイムデータ同期

RPOが数分以内の場合、データベースのレプリケーション機能やミラーリングを活用し、リアルタイムでデータを複製します。 - バックアップの自動化

人的ミスを防ぐため、バックアップ処理を自動化し、定期的にデータの整合性を検証する仕組みを構築します。 - 複数拠点でのデータ保管

1か所だけでは災害時にバックアップも失うリスクがあります。そのため、物理的に離れた複数の場所にバックアップを保管し、確実にデータを保護します。例えば、自社内のサーバーだけでなく、遠隔地の施設やクラウドサービスなどを組み合わせて利用するといいでしょう。

RTO達成に向けた対策

RTOを実現するには、障害発生時に迅速対応できる体制づくりが不可欠です。具体的には、次の通りです。

- 24時間監視体制の構築

障害を早期発見するため、システムの状態を常時監視する体制を整備します。アラート機能により、問題発生時に即座に対応チームに通知されます。 - 自動復旧システムの導入

人的対応を待たずに、システムが自動的に復旧処理を開始する仕組みを構築します。メインシステムに障害が発生した場合、予備システムに自動的に切り替わるフェイルオーバー機能を活用することで、業務停止時間を最小限に抑えられます。 - システムの冗長化

ひとつのシステムや設備に障害が発生した際に、業務全体が停止してしまうリスクを回避するため、同じ機能を持つシステムを複数用意します。これを冗長構成といいます。冗長構成を採用することで、システム全体の可用性(必要なときに正常に稼働できる状態)を高めることができます。 - 復旧手順の標準化

復旧作業の手順を標準化し、定期的な訓練により対応時間を短縮します。障害対応チームのスキル向上と、緊急時の連絡体制も重要な要素です。

こうした対策を組み合わせることで、人的対応だけに依存せず、安定かつ迅速な復旧を実現できる体制が整います。

RPO・RTO設定において押さえるべきポイント

自社に適したRPO・RTOの設定

RPOやRTOは、業界や企業規模によって適切な数値が異なります。金融機関やECサイトなどリアルタイム性が求められる業種では数分〜数時間以内、日次更新が中心の業務であれば1日以内でも許容される場合があります。

重要な点は、目標を厳しく設定するほど、システム投資や運用コストが大きくなることです。停止による損失と復旧対策のコストを見極め、自社にとって現実的なバランスを取ることが求められます。

定期的な見直しと改善

RPO・RTOは一度設定して終わりではありません。事業成長や技術進歩に応じて定期的な見直しが必要です。社内リソースだけでは対応が困難な場合は、クラウドサービスや専門ベンダーの災害復旧サービスの活用も検討しましょう。

適切なRPO・RTO設定と運用でBCPの実効性を高める

RPO・RTOは、形式的に設定するだけでは意味がありません。実際に機能させるためには、業務特性に応じた現実的な目標設定が重要です。そのうえで、適切なバックアップ戦略や復旧体制の構築、そして継続的な見直しと改善のサイクルを確立することが、BCP全体の実効性を高めるポイントとなります。

ジョインテックスカンパニーでは、BCP対策における備蓄・管理の課題解決を、さまざまな角度からサポートするソリューションを提供しています。BCP対策の実施にお悩みの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

プラス株式会社ジョインテックスカンパニーが運営する、企業向け防災・BCP情報サイト「キキタイマガジン」運営事務局です。

キキタイマガジン内の掲載コンテンツについては、特定非営利活動法人日本防災士機構より認証を受け、一定の知識・技能を有する弊社防災士が監修しております。