ハザードマップとは?見方や種類、防災担当者がチェックすべきポイントを解説

企業が防災対策を整備するには、まず自社がどのような災害リスクにさらされているのかを理解し、適切な対策を講じることが重要です。その第一歩となるのが、ハザードマップの理解です。しかし、存在は知っていても具体的な見方や活用法についてはよくわからないという方も多いのではないでしょうか。本記事では、ハザードマップの基本的な知識から種類、見方、入手方法までをわかりやすく解説します。

目次

ハザードマップとは

ハザードマップとは、地震や洪水、津波など過去の自然災害のデータや地理情報に基づき被害を予測し、その被害範囲を地図上に示したものです。

ハザードマップから得られる情報は、各地域の災害リスクだけではありません。浸水の深さ(浸水深)や地震の揺れの強さといった被害の程度、津波到達時間などの時間的要素、そして避難場所や避難経路といった安全確保のための重要情報まで、体系的に確認することができます。

国や地方自治体によって災害種別ごとに作成・公開されており、防災計画立案の基礎資料として広く活用されています。

ハザードマップの重要性

企業の防災担当者にとって、ハザードマップは事業所や拠点がどのようなリスクにさらされているかを客観的に把握する基礎資料となります。効果的な避難計画やBCP(事業継続計画)を策定するうえで欠かせないツールといえます。

特に、近年は気候変動の影響で災害の激甚化が進んでおり、従来の経験則だけでは対応できないケースも増えています。科学的知見に基づいたハザードマップを活用することで、より効果的な防災対策が可能になります。

BCPについては、「BCP対策とは?その目的と取り組む際の流れを解説 」で詳しく解説しています。

防災マップとの違い

「ハザードマップ」と「防災マップ」は混同されがちですが、目的や内容に明確な違いがあります。

ハザードマップは、主に災害の危険度や被害予測範囲を示す地図です。災害種別ごとに個別に作成されることが多く、科学的なシミュレーションに基づいて作成されています。

一方、防災マップは、避難所・避難場所や医療機関などの防災リソース情報を中心に掲載し、地域住民向けの実用的な情報が中心となります。自治体や地域コミュニティが独自に作成するケースも多く、複数の災害をひとつの地図に統合していることもあります。

ハザードマップの見方

ハザードマップの基本的な見方は、最初に調査したい地域や建物を地図上で特定し、その場所がどのような災害リスクにさらされているかを確認することから始まります。ハザードマップがWebサイトで提供されている場合は、直接住所を入力することで調査地域を容易に特定できます。

災害リスクは、地図上の色分けや記号を参照することで把握できます。

ハザードマップの種類によって、色分けや記号の意味は異なりますが、一般的には色が濃いほどリスクが高いことを示しています。

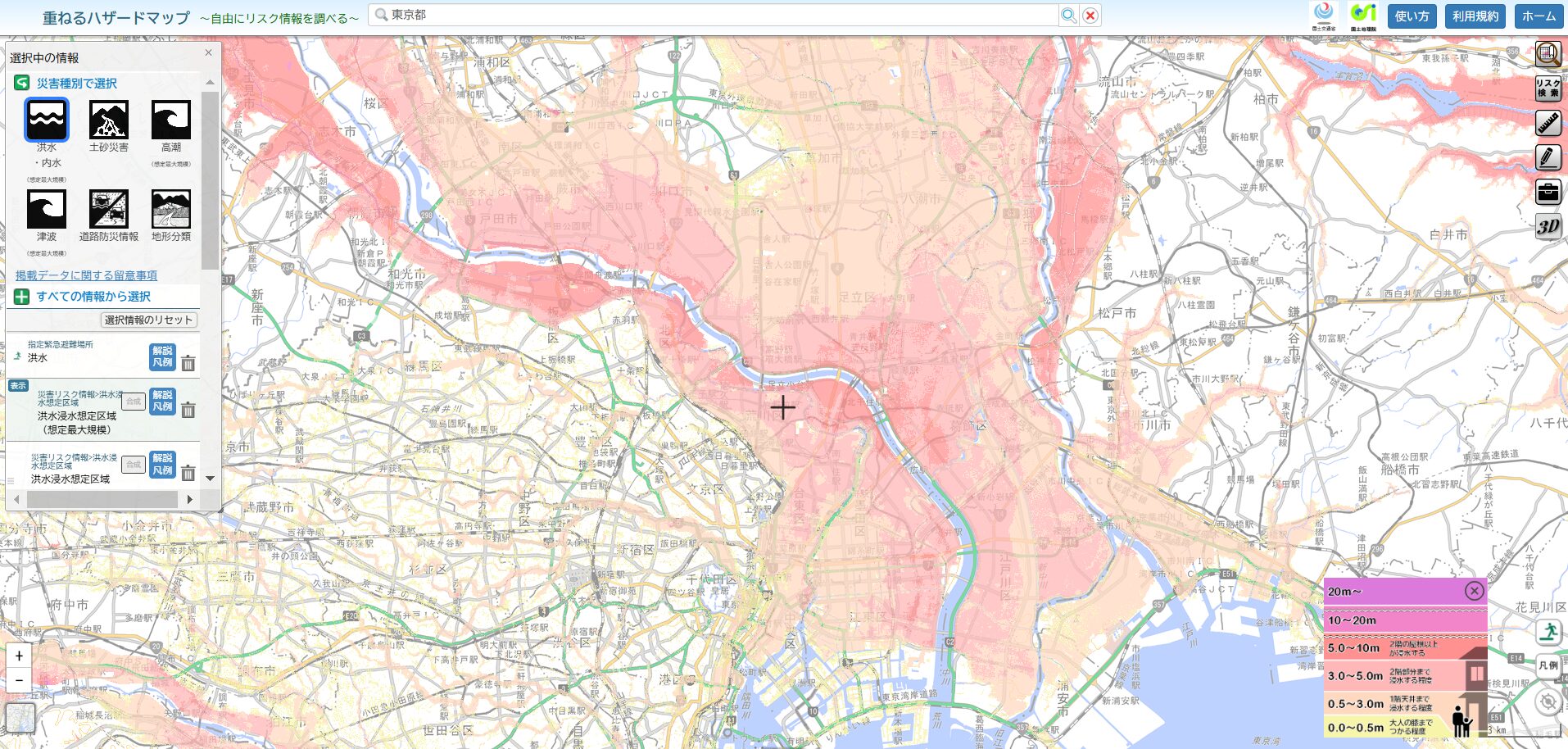

例えば、国土地理院「ハザードマップポータルサイト」では、「洪水・内水」の浸水深が、最も浅い黄色から始まり、最も深い紫色まで段階的に色をかえて表示されます。土砂災害では黄色(警戒区域)と赤色(特別警戒区域)でリスクレベルを区分しています。

また、地図の凡例には、各色や記号が表す具体的な意味(浸水深や到達時間など)が説明されています。この凡例を正確に理解することで、具体的なリスクレベルを把握でき、適切な避難計画や対策を立てることが可能です。

ハザードマップの主な種類

主要なハザードマップを、特徴とともに紹介します。

洪水ハザードマップ

最も一般的なハザードマップのひとつで、河川が氾濫した場合に想定される浸水区域と浸水の深さを示します。大雨による河川の氾濫時に、どの地域がどの程度浸水するかがわかるため、避難の判断に役立ちます。

企業の水害・浸水対策については、「企業の水害・浸水対策とは?求められる理由や具体的な方法を解説」にて詳しく解説しています。

土砂災害ハザードマップ

山崩れ、がけ崩れ、土石流などの土砂災害が発生する恐れのある区域を示すマップです。「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」と「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」が色分けで表示されます。例えば、がけ崩れの場合、がけの上部から崩落する可能性のある範囲と、崩落した土砂が到達する可能性のある範囲が示されます。

津波ハザードマップ

東日本大震災を契機に整備が進んだマップで、地震によって発生する津波の浸水予測区域と浸水の深さを示します。多くの場合、津波の到達時間や避難場所も併せて表示されます。沿岸部にいる場合は、津波避難ビルや高台などの避難場所、避難にかかる時間を確認しておくことが大切です。

高潮ハザードマップ

台風や低気圧による高潮の際に、どの地域がどの程度浸水するかを示すマップです。沿岸部の低地では、予想以上に広範囲で浸水が発生する可能性があることが視覚的に理解できます。特に台風が多い地域では、重要な防災情報となります。

内水氾濫ハザードマップ

下水道等の排水処理能力を超える局地的豪雨による浸水想定区域を示すマップです。近年、都市部を中心に局地的豪雨、いわゆるゲリラ豪雨が頻発しており、都市部特有の水害リスクを可視化した同マップの重要性は高まっています。河川氾濫より短時間で発生するため、地下施設を持つ企業は特に注意が必要です。

ゲリラ豪雨については「ゲリラ豪雨とは?発生の仕組みや想定される被害、企業の備えを解説」にて詳しく解説しています。

地震ハザードマップ

地震の揺れやすさや液状化の危険度を示したマップです。「揺れやすさマップ」とも呼ばれ、地質構造や過去の地震観測データを統合して作成されます。多くの自治体では独自の液状化危険度マップも整備しており、より詳細な地盤特性の評価が可能です。耐震補強や免震対策を進める場合の重要な判断材料となります。

地震対策については、「工場・倉庫の地震対策とは?被害を最小限に抑えるための具体的な方法を解説」「オフィスの地震対策を見直そう!被害を出さない職場づくりとは 」にて詳しく解説しています。

その他(火山、ため池)

火山ハザードマップ

火山の噴火による降灰、火砕流、溶岩流などの影響範囲を示すマップです。全国の活火山周辺地域において整備が進められ、噴火警戒レベルと連動した段階的な避難計画が明示されています。

ため池ハザードマップ

農業用ため池が決壊した場合の浸水範囲や影響を予測したマップです。ため池の多くは、築造後数百年を経過しており、老朽化や地震・豪雨による決壊リスクが高まっています。近年では防災重点ため池を中心にハザードマップの作成・公開が加速しています。

ハザードマップの入手方法

ハザードマップはさまざまな方法で入手できます。主な入手先を紹介します。

自治体の窓口やWebページ

各地方自治体では、管轄区域内のハザードマップを無料の印刷物として窓口で配布しています。また、自治体公式Webサイトでデジタル版を公開し、スマートフォンやパソコンから24時間アクセス可能な環境を整備しています。一部の自治体では、位置情報と連動した専用防災アプリで、より利便性の高いサービスを展開しています。

例えば、東京都では下記のようなWebサイトと防災アプリを通じて、ハザードマップを公開しています。

洪水ハザードマップ|東京都の河川整備 大雨への準備|東京都建設局

国土地理院「ハザードマップポータルサイト」

国土地理院の「ハザードマップポータルサイト」は、全国のハザードマップをインターネット上で閲覧できる便利なサービスです。 特に、「重ねるハザードマップ」機能では、洪水や土砂災害などの各種ハザードマップを、任意の住所や地図上で重ね合わせて表示することができます。「洪水と土砂災害の両方のリスクが高い事業所はどこか」といった複合的なリスク評価が効率的に行えます。

防災科学技術研究所「J-SHIS(地震ハザードステーション)」

国立研究開発法人防災科学技術研究所は、地震に関する情報を「J-SHIS(地震ハザードステーション)」で公開しています。将来の地震発生確率や揺れやすさを地図上で確認できるようになっています。

ハザードマップで防災担当者がチェックすべきポイント

企業の防災担当者として、確認すべきポイントを解説します。

各拠点の災害リスク

企業の防災担当者は、施設が位置する場所の洪水、土砂災害、地震などの複数のハザードマップを重ね合わせて確認することが重要です。ハザードマップポータルサイトの「重ねるハザードマップ」機能を活用することで、複合災害のリスクを効率的に把握できます。確認した災害リスクは事業継続計画(BCP)に反映し、災害種別に応じた備蓄品の種類や配置の検討につなげましょう。

ただし、ハザードマップは科学的予測に基づく参考情報であり、絶対的なものではないということを認識する必要があります。リスク表示のない場所でも、想定を超える災害が起こり得ます。過信せず、常に余裕を持った防災対策を心がけることが重要です。

防災備蓄品については、「企業における防災備蓄品‐必要量の目安と選定のポイントは?」にて詳しく解説しています。

周辺インフラ・取引先への影響

想定される被害シナリオから重要業務への影響を予測し、具体的な対策へとつなげましょう。重要設備の上層階移設や代替拠点の確保などは、こうした分析に基づいて計画的に実施すべき対策です。

また、自社施設への直接的な影響だけでなく、取引先や周辺インフラへの被害も視野に入れることが重要です。サプライチェーン全体のリスクを評価し、代替調達先の確保や物流経路の複線化など、間接的な被害に対する備えも検討しましょう。

ハザードマップの企業防災への活用方法については、「【企業の防災対策】ハザードマップの活用方法とその注意点を解説」で詳しく解説しています。

ハザードマップを理解し自社の防災対策に役立てよう

ハザードマップとは、自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図上に示したものです。さまざまな種類のハザードマップを理解し、適切に活用することで、より効果的な防災対策が可能になります。重要なのは、ハザードマップを単に見るだけでなく、そこから得られた情報を企業の防災計画やBCPに反映させ、具体的な対策につなげることです。定期的にハザードマップをチェックし、最新の情報に基づいて防災対策を見直すことも大切です。

ハザードマップで把握したリスクに対しては、適切な備えをする必要があります。ジョインテックスカンパニーでは、防災用品を中心に約1,400アイテムを掲載した「危機対策のキホン」カタログをご用意しております。企業の防災対策のために、ぜひご活用ください。

次回はハザードマップの活用した企業の防災対策について解説します。以下よりご覧ください

メルマガ会員を募集中です!

ぜひ以下よりご登録ください。コンテンツ更新の情報の逃さず確認可能です。

プラス株式会社ジョインテックスカンパニーが運営する、企業向け防災・BCP情報サイト「キキタイマガジン」運営事務局です。

キキタイマガジン内の掲載コンテンツについては、特定非営利活動法人日本防災士機構より認証を受け、一定の知識・技能を有する弊社防災士が監修しております。