BCP対策とは?

基礎知識から策定手順、運用のポイントまで

わかりやすく解説

大規模災害やパンデミックなど、企業活動を脅かすリスクが増大するなか、企業防災の一環として、「BCP対策」への注目が高まっています。実際に大企業を中心にBCP策定が進む一方で、「うちの会社でも本格的に取り組むべきでは」と感じている方も多いでしょう。

しかし、具体的にどのような行動・対策を講じればよいのかわからないという声も多く聞かれます。本記事では、BCP対策の基礎知識から策定手順、運用におけるポイントについて幅広く解説します。

目次

BCP対策とは

BCPとは「Business Continuity Plan」の略称で、日本語では「事業継続計画」と訳されます。災害やテロ、感染症パンデミック、サイバー攻撃など企業の事業運営に深刻な影響を与える緊急事態が発生した際に、重要な事業を継続または早期復旧させるための行動計画を指します。具体的には、代替オフィスの確保、データのバックアップ体制、緊急時の連絡手段、サプライチェーンの多重化などが含まれます。

「BCP対策」は、このBCPを策定し、実効性のあるものとして運用するための包括的な取り組みを指します。BCP対策は、広くは企業防災の一環としても位置付けられますが、単なる被害の軽減にとどまらず、事業の継続・復旧に焦点を当てている点が特徴です。

BCP対策の目的

BCP対策の最大の目的は、被害を最小限に抑えつつ災害などから早期に復旧させ、中核となる事業を継続的に運営していくことです。

企業防災の取り組みのなかでも、BCP対策は事業継続に焦点を当てた重要な要素として、顧客や取引先への影響を軽減しながら企業の社会的責任を果たし続けることを目指します。

企業防災については、「企業防災はなぜ重要?防災と事業継続から考える具体的な取り組み」で詳しく解説しています。

BCP対策と防災対策の違い

BCP対策と防災対策は混同されがちですが、目的と対象範囲が大きく異なります。

防災対策は、主に自然災害発生時における人命の安全確保と物理的被害の最小化を目的としています。避難訓練、消火設備の設置、建物の耐震補強などが代表例です。

一方、BCP対策は、災害などの緊急事態が発生することを前提として、事業を継続または早期復旧させることを目的としています。

BCPとBCM(事業継続マネジメント)の違い

BCPによく似た言葉として、BCM(事業継続マネジメント)があります。

BCMは、BCPを含むより包括的な概念で、計画の策定から実施、見直し、改善まで、事業継続に関わる一連の経営活動を指します。定期的な訓練実施、計画の更新、組織体制の整備、従業員教育なども含まれます。

一方、BCPは、緊急事態発生時の具体的な行動計画や手順を文書化した実行計画です。つまり、BCMという大きな枠組みのなかの重要な構成要素のひとつがBCPということになります。

BCMについては、「BCMとは?BCPや防災との違いと取り組み方について解説 」で詳しく解説しています。

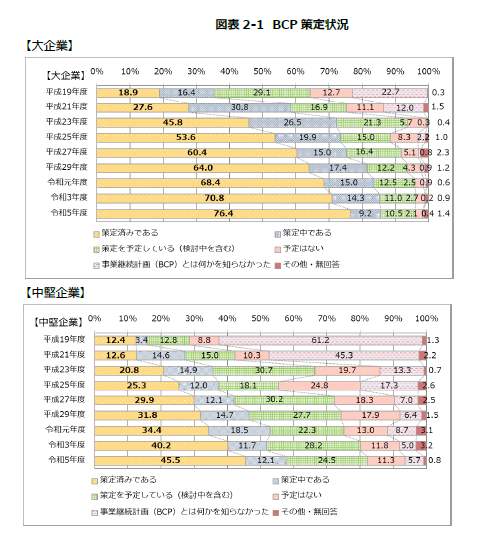

企業のBCP策定状況

内閣府が公表した「令和5年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」によると、BCPの策定率は大企業で76.4%、中堅企業で45.5%に達し、いずれも前回調査(令和3年度)から5ポイント以上の上昇を見せています。

さらに、「策定中」と回答した企業を含めると、大企業では85.6%、中堅企業でも57.6%となり、特に大企業においてBCP策定の取り組みが広く浸透していることがわかります。 このように企業規模による差はあるものの、全体としてBCP策定は着実に進展しており、事業継続への意識の高まりがうかがえます。

中小企業におけるBCP対策の重要性については、「中小企業こそBCP対策に取り組むべき理由とは?取り組み内容も紹介」でも解説しています。

【参考】

【関連コラム】中小企業こそBCP対策に取り組むべき理由とは?取り組み内容も紹介

BCP対策の重要性が高まる背景

企業防災において、BCP対策の重要性が高まる背景には、次のようなことが挙げられます。

大規模災害への懸念の高まり

東日本大震災や西日本豪雨、新型コロナウイルスの感染拡大など、近年では毎年のように大規模災害が発生し、その都度、企業活動が深刻な影響を受けています。 さらに今後も、南海トラフ地震や首都直下地震といった巨大地震のリスクに加え、気候変動の影響による台風や豪雨などの異常気象の激甚化も懸念されています。

こうした事態による経済的損失は甚大であり、災害は「起こる前提」で備えることが企業に強く求められています。

特定業界におけるBCP策定の義務化

介護業界では、2024年4月より介護保険法に基づく省令改正により、すべての介護サービス事業者にBCP策定が義務付けられました。これは、高齢者の生命と健康を守るという社会的責任の重さと、災害時においても安定したケアサービスの提供が求められることを踏まえた対応です。

今後、同様の動きが他の業界にも広がる可能性があり、BCP策定を自主的に進めることは、多くの企業にとって重要な備えとなり得るでしょう。

関連記事 介護施設・事業所におけるBCP策定が義務化!取り組む際の注意点を解説

BCP策定によって得られるメリット

BCP策定により、次のような3つのメリットを得ることができます。

事業継続性の向上

BCPを整備することで、自然災害やシステム障害などの緊急事態が発生した場合でも、重要業務を中断することなく継続、もしくは迅速な復旧が可能になります。これにより、売り上げや商機の損失を最小限に抑え、競合他社に対する優位性を保つことができます。また、早期復旧は、顧客離れや取引先との関係悪化といった二次被害の防止にもつながります。

顧客・取引先からの信頼獲得

BCPへの取り組みは、顧客や取引先、投資家、従業員といったステークホルダーに対して、「リスク発生時でも事業を継続できる信頼性の高い企業」という評価を得ることができます。この信頼は、新規取引の獲得や既存取引の継続、優秀な人材の確保など、長期的な企業価値の向上につながるでしょう。

経営リスクの可視化

BCPを検討・策定しておくことによって、災害時だけでなく、平時におけるリスクマネジメントの強化にもつながります。企業活動に内在するリスクを体系的に洗い出し、その影響度を把握することで、日常的な経営判断にもリスクの視点を取り入れられるようになります。

リスクマネジメントについては、「BCPとリスクマネジメントは何が違う?リスク対策のポイントとは」で詳しく解説しています。

BCPの策定手順

企業がBCP対策を講じる場合、具体的にどのような手順に沿って準備を進めればよいのでしょうか。5つのポイントを挙げながら、BCP策定の手順を説明します。

(1) 対象事業を絞る

有事の際、事業継続の対象をすべての事業とすることは現実的ではありません。まずは企業が生き残っていくために重要な中核事業を絞り込み、それをBCPの対象事業とする必要があります。

対象事業の選定では、売上への貢献度や顧客への影響度、代替可能性、復旧の難易度などを総合的に評価します。限られたリソースを効果的に活用するためにも、優先順位を明確にしておくことが重要です。

(2) リスク分析をする

対象事業において、地震や台風、火災、停電、感染症拡大、サイバー攻撃、取引先の倒産など、事業が中断するおそれのあるあらゆるリスクを洗い出します。自然災害の発生リスクの把握には、ハザードマップが便利です。詳しくは、「【企業の防災対策】ハザードマップの具体的な活用方法は?その注意点も解説」で解説しています。

そして、それぞれのリスクが発生する可能性や影響度を分析し、対策すべき優先順位を付けていきます。

オフィスにおける大規模災害時の具体的なリスクの想定と必要な備えについては、「防災担当者必見 大規模災害を乗り切るためのBCP 〜リスクの想定と事前にできる備えとは〜」でもご案内していますので、ご興味がありましたらあわせてご確認ください。

(3) 事前対策の検討

想定される被害に対して、代替手段や事前対策を具体的に検討します。例えば、以下のような対策が挙げられます。

- 停電に備えた非常用電源の配備

- 道路寸断を想定した複数配送ルートの確保

- 出社困難時に備えたテレワーク環境の整備

- 従業員の安全確保と事業継続のための防災備蓄品の整備

また、緊急時の責任者と代理責任者を複数設定し、各部門の役割分担を明確にします。災害発生時は現場が混乱し統制が取れなくなるケースが想定されるため、指揮命令系統や外部機関との連携窓口なども含めて、緊急時に機能する組織体制を構築することが重要です。

非常用電源や防災備蓄品については、「企業が蓄電池を導入するメリットとは?災害時以外の活用方法も紹介」「企業における防災備蓄品‐必要量の目安と選定のポイントは?」で詳しく解説しています。

(4) BCP・防災マニュアルを作成する

これまでの検討内容をBCPとして文書化し、それに基づいた具体的な行動指針である防災マニュアルを作成します。

BCPでは、基本方針や重要業務、リスク分析、事前対策、対応体制など、事業継続の全体像を体系的にまとめ、企業としての対応方針を明文化します。

一方、防災マニュアルでは、非常時に「誰がそれぞれのリスクが発生する可能・何を・どうするか」を具体的に記載します。誰が見ても必要な行動が取れるよう、抽象的な表現は避けて「停電時は非常電源に切り替える」といった具体的な記述を心がけることが重要です。

BCP策定・各種マニュアル作成については、「BCPの策定はどのように進めるべき?流れに沿って手順を解説」「BCPマニュアル作成のポイントは?マニュアルが必要な理由と活用方法も紹介」、「防災マニュアルの作成方法とは?BCPとの違いや押さえるべきポイントも解説」でもご紹介しています。

【参考】

【関連資料】防災担当者必見 大規模災害を乗り切るためのBCP~リスクの想定と事前にできる備えとは~

【関連コラム】 BCPマニュアル作成のポイントは?マニュアルが必要な理由と活用方法も紹介

【関連コラム】 BCPテンプレートはどう活用する?押さえておきたいポイントも紹介

BCPを効果的に運用するポイント

BCPは、文書化して終わりではありません。実際に機能する仕組みとして運用していくために、次のようなポイントを押さえた取り組みが必要です。

有事を想定した訓練の実施

防災マニュアルに、取るべき具体的な行動が記載されていたとしても、災害発生時に防災マニュアルを読みながら冷静に対処することは難しいものです。そこで、定期的に有事を想定した訓練を実施し、社員に行動パターンを記憶させておくことも重要です。

多くの企業で実施している防災訓練や避難訓練の際に、防災マニュアルに記載された行動シミュレーションを組み込むことも効果的です。また、常に防災マニュアルを開示しておき、非常時の対応について全社員がいつでも確認できる環境をつくっておくことも重要です。

BCPの定期的な見直し

BCPは一度策定したからといって、将来的にも安心とは限りません。組織変更や業務フローの変更により、それまでのBCPでは整合性が取れなくなることも考えられます。また、近年では気候変動による災害の激甚化や新たなサイバー攻撃手法の出現など、従来想定していなかったリスクも増加しています。

そのため、BCPは定期的に見直し、社内の体制や実務にマッチした内容に更新していくことが求められます。

BCP対策の継続的な取り組みが企業活動の支えに

自然災害やパンデミックなどのリスクが高まるなか、BCP対策はあらゆる企業にとっての大きな経営課題となっています。BCP対策の取り組みは、BCPや防災マニュアルを作成したからといって安心できるものではなく、緊急時に対応できてこそ初めて効果が発揮されるものです。定期的な訓練や内容の見直しなども含めて、日ごろから意識的に取り組むことが重要です。今回紹介した策定手順や運用ポイントを参考に、自社のBCP対策を見直し、より実効性の高い事業継続体制の構築を進めましょう。

【参考】

【関連コラム】BCPの策定はどのように進めるべき?流れに沿って手順を解説

【関連コンテンツ】 1.1BCP(事業継続計画)とは|中小企業庁

キキタイマガジンを運営している「プラス株式会社ジョインテックスカンパニー」では、

「モノ」、「コト」、「ヒト」、「情報」の4つのソリューションを提供しています。

4つのソリューションについてはこちらをご覧ください。

防災備蓄品の選定や入れ替えについて、ご相談のお問い合わせはこちらから。

参考:

- BCP対策とは?策定手順や企業の取り組み事例をわかりやすく解説 | NECソリューションイノベータ

- BCP対策とは何をどうすればよいのでしょうか? 企業や自治体に必要な事業継続計画の策定手順と運用方法 | NTTデータ関西公式オウンドメディア

- BCP対策とは?企業が実施すべきことを詳しく解説 | 株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト

現在、キキタイマガジンでは現在メルマガ会員を募集中です!

コンテンツの更新情報や、セミナー案内などを配信しているので、ぜひご登録ください。

以下のフォームより、ご登録可能です。

プラス株式会社ジョインテックスカンパニーが運営する、企業向け防災・BCP情報サイト「キキタイマガジン」運営事務局です。

キキタイマガジン内の掲載コンテンツについては、特定非営利活動法人日本防災士機構より認証を受け、一定の知識・技能を有する弊社防災士が監修しております。